Koordinierungsstelle

Über uns

Seit Mai 2020 ist die Koordinierungsstelle beim Verein Decolonize Berlin angesiedelt. Sie wurde eingerichtet, nachdem das Berliner Abgeordnetenhaus 2019 die Entwicklung eines gesamtstädtischen Aufarbeitungs- und Erinnerungskonzepts zur Geschichte und zu den Folgen des Kolonialismus des Landes Berlins beschlossen hatte (DS 18/1788).

Das Team der Koordinierungsstelle organisiert gemeinsam mit Zivilgesellschaft, Verwaltung und Politik Maßnahmen zur Dekolonialisierung in Berlin. Dabei werden alle Beteiligten mit eingebunden und vernetzt. Bis Ende 2021 wurden konkrete Maßnahmen erarbeitet und im Jahresbericht veröffentlicht. Daneben unterstützt die Koordinierungsstelle die Vereins- und Bündnisarbeit.

Die Koordinierungsstelle versteht sich als Anlaufstelle für Anregungen, Kritik und Vorschläge.

Für nähere Einblicke und Anfragen schreiben Sie uns an:

Auftrag

Die Koordinierungsstelle hat den Auftrag, konkrete Vorschläge für die intensive Auseinandersetzung mit der deutschen Kolonialvergangenheit und ihren kolonialen Kontinuitäten zu formulieren und würdige Formen der Erinnerung gemeinsam mit der Berliner Stadtgesellschaft zu entwickeln.

Das Konzept zur Dekolonialisierung Berlins soll die Bereiche Kultur, Bildung, Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung sowie die Aktivierung der Städtepartnerschaft Berlins mit Windhoek (Namibia) umfassen. Begleitende Forschungsarbeiten sind ein fester Bestandteil der Arbeit der Koordinierungsstelle. Gemeinsam mit Vertreter*innen aus Zivilgesellschaft, Politik, Verwaltung und den Bezirken wurde 2021 ein Katalog mit Forderungen und Maßnahmen erarbeitet. Im Jahr 2022 begann die Umsetzung der Maßnahmen und somit die aktive gesamtgesellschaftliche Aufarbeitung der Kolonialvergangenheit.

Das Ziel ist, den Dialog mit allen Beteiligten weiter zu vertiefen und dabei die Notwendigkeit der Teilhabe der betroffenen Communities sicherzustellen.

Prozess

Als erster Schritt muss Verantwortung für die koloniale Vergangenheit und ihre Verbrechen übernommen werden.

Das ist die Grundlage für jede Aufarbeitung von Kolonialismus.

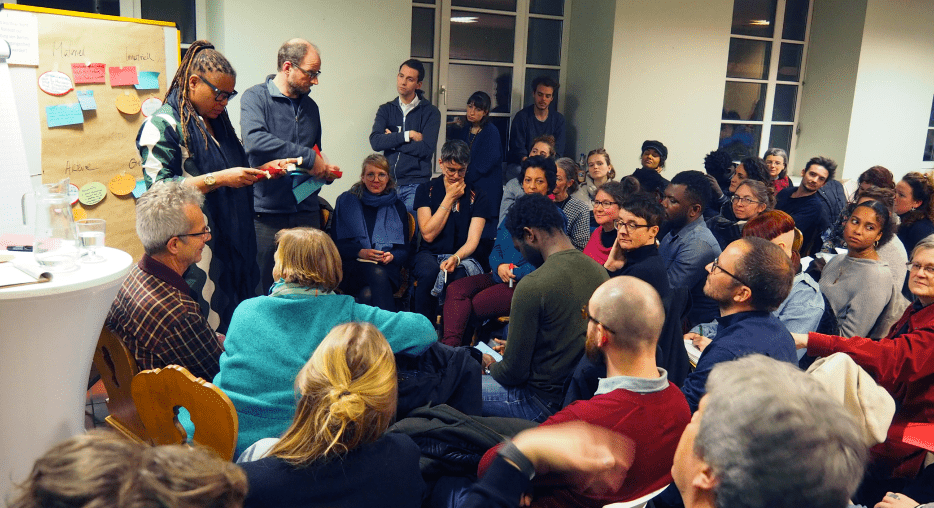

Im Jahr 2020 wurden in verschiedenen Veranstaltungen gemeinsam Forderungen erarbeitet, die auf einer langen Tradition des antikolonialen und antirassistischen Widerstands basieren, der sich in lokalen Kontexten, aber auch auf der internationalen Bühne gezeigt hat. Bereits bestehende zivilgesellschaftliche Forderungen und Konzepte wurden dabei aufgegriffen.

Bisher haben über 780 Personen aus verschiedenen Vereinen, Einzelaktivist*innen und Vertreter*innen der Bezirke sowie Senatsverwaltungen an den analog, digital oder hybrid ausgerichteten Veranstaltungen teilgenommen. In regelmäßigen Abständen werden verschiedene Austausch- und Veranstaltungsformate angeboten, um die Erstellung eines gesamtstädtischen Konzepts zur Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit Berlins weiterzuverfolgen. Der Abschlussbericht der Koordinierungsstelle erscheint hierzu stets im letzten Quartal des Jahres.

Kommentierung der Senatsvorlage

Die Vorlage des Berliner Senats zu den Maßnahmen des „Gesamtstädtischen Aufarbeitungskonzept zu Berlins kolonialer Vergangenheit“ ist veröffentlicht und wir haben nun die Möglichkeit, diese zu kommentieren. Wir wünschen uns eine breite Beteiligung der Zivilgesellschaft und werden Anregungen und Kritik zum Entwurf an die Senatsverwaltung weiterleiten.

HIER könnt ihr die Senatsvorlage aufrufen und eure Kommentare an uns senden.

Veranstaltungen

November 2023

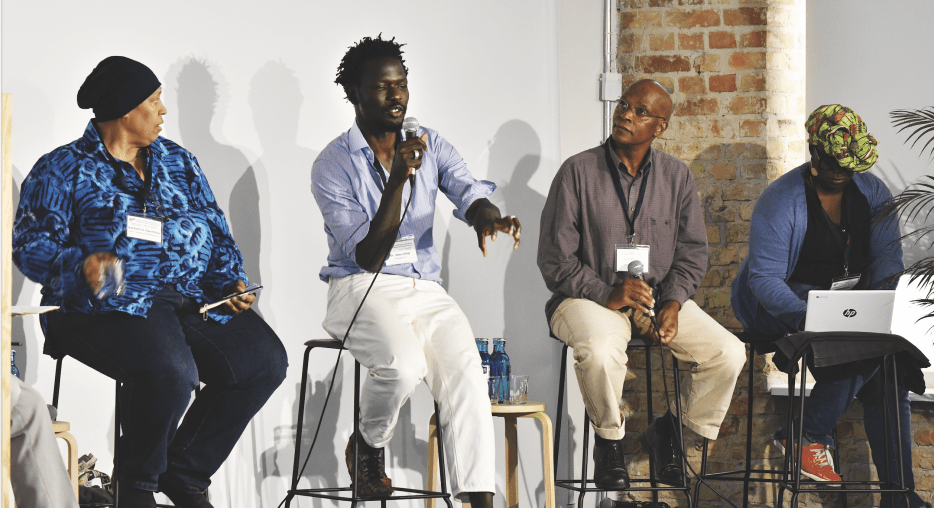

Symposium: We Want Them Back

Gemeinsam mit dem European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) veranstalteten wir am 20. November 2023 das Symposium „We Want Them Back – Rückführung menschlicher Gebeine aus kolonialen Kontexten“. Auf der Veranstaltung sprachen u.a. internationale Expert:innen aus Ghana, Tansania, Namibia und Simbabwe sowie Betroffene, die auf der Suche nach ihren Vorfahren sind. Rund 150 Gäste verfolgten die Veranstaltung vor Ort oder per Online-Zuschaltung.

↓

November 2023

Decolonize the Bund

Vom 9. bis 11. November 2023 haben wir Menschen aus ganz Deutschland nach Berlin eingeladen, um über Erfolge und Hindernisse von Dekolonisierungsprozessen in verschiedenen Orten der Bundesrepublik zu diskutieren und voneinander zu lernen. Die Veranstaltung stand im Zeichen des Austauschs und der Vernetzung zwischen Verwaltungsmitarbeiter:innen, die in Dekolonisierungsprozesse eingebunden sind, der Politik und Decolonize-Aktivist:innen aus unterschiedlichen Städten. Zudem gab es Raum für Basisaktivist:innen, um ihre bisherige Arbeit zu reflektieren und voneinander zu lernen, um sich zukünftigen Herausforderungen zu stellen. Über die drei Tage verteilt nahmen bis zu 180 Teilnehmer:innen an dem Vernetzungstreffen teil.

↓

September 2023

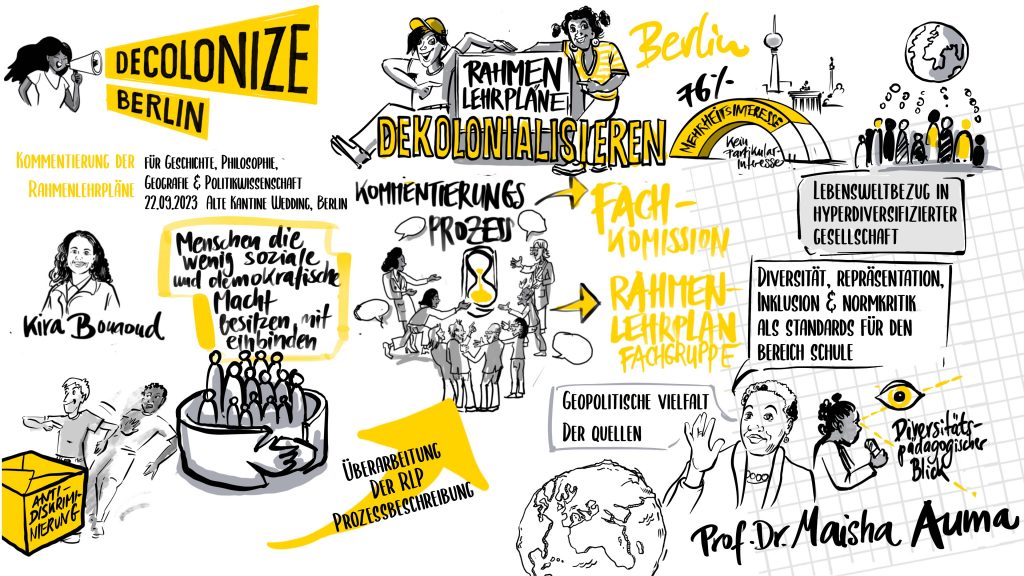

Lehrpläne dekolonisieren!

Gemeinsam mit dem Berliner Entwicklungspolitischen Ratschlag organisierte die Koordinationsstelle eine Begleitveranstaltung zum aktuellen Überarbeitungsprozess der Rahmenlehrpläne für die Fächer Geschichte, Geografie, Philosophie und Politikwissenschaft. Nach Impulsvorträgen von Bildungsexpert*innen und Fachexpert*innen wurde mit rund 70 zivilgesellschaftlichen Bildungsakteur*innen diskutiert. Die Ergebnisse wurden in einer Stellungnahme veröffentlicht.

↓

März 2023

Beyond University

In diesem Workshop kamen Teilnehmende aus den vorherigen Veranstaltungen zu Dekolonisierungsprozessen an (Berliner) Universitäten zusammen und diskutierten über alternative Wissenschaftsformate.

↓

März 2023

Strategietag

Auf dem Strategietag am 11 März 2023 berichteten das Bündnis, der Verein sowie die Koordinierungsstelle von Decolonize Berlin über ihre Fortschritte und kommunizierten ihre weiteren Ziele und Strategien.

Es wurden thematische Schwerpunkte für das Jahr diskutiert, Veranstaltungen und Publikationen besprochen und die Begleitung der Senatsvorlage besprochen. Insbesondere das dreitägige bundesweite Vernetzungstreffen für den Herbst 2023 wurde geplant: wie können die unterschiedlichen politischen Ebenen gemeinsam das Thema diskutieren?

↓

März 2023

Veranstaltung zur Veröffentlichung

In dem Kooperationsprojekt mit dem Arbeitskreis Stadtraum wurde bei diesem moderierten Gespräch die Publikation „Auswertung aller Berliner Straßen und Plätze mit Hinblick auf eine weiße patriarchalische Erinnerungskultur“ vorgestellt.

Untersucht wurde, wie viele Straßen im Berliner Stadtraum Männern gewidmet sind und wie viele weißen Menschen. Ein moderiertes Gespräch mit verschiedenen Expert*innen zur Notwendigkeit eines dekolonialen Ansatzes in den bisherigen Praxen der Erinnerungskultur in Berlin wird die Veröffentlichung begleiten. Im Print-Dossier sind für alle Berliner Bezirke Grafiken zur Geschlechterverteilung der nach Personen benannten Straßen, inklusive der zugrunde liegenden Statistik, zusammengefasst.

Im Print-Dossier sind für alle Berliner Bezirke Grafiken zur Geschlechterverteilung der nach Personen benannten Straßen, inklusive der zugrunde liegenden Statistik, zusammengefasst.

↓

Dezember 2022

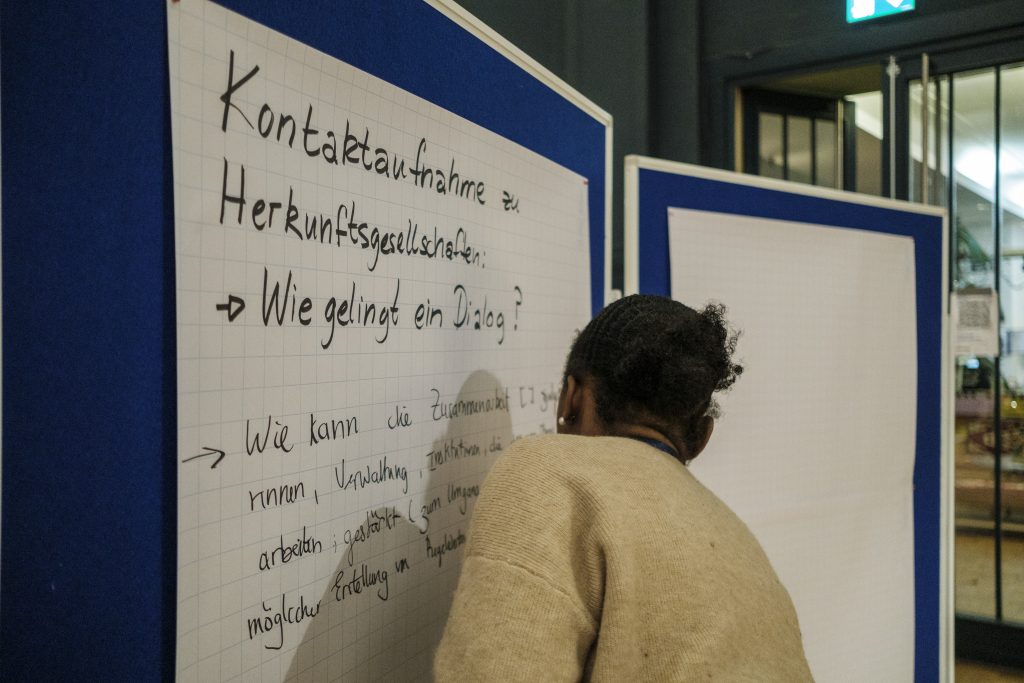

Fachtag zur Repatriierung von menschlichen Gebeinen

Die Publikation We Want Them Back, die zu Beginn des Jahres 2022 von der Koordinierungsstelle für ein gesamtstädtisches Konzept zur Aufarbeitung Berlins kolonialer Vergangenheit herausgegeben wurde, hat aufgerüttelt. Nachdem die Publikation erst der Zivilgesellschaft und dann der breiten Öffentlichkeit vorgestellt wurde, wurde bei dieser Veranstaltung ein vertiefter Austauschmöglichkeit zwischen Vertreter:innen der Zivilgesellschaft, aus Museen und der Kulturverwaltung vorgestellt. Insbesondere ging es um die Frage, wie Herkunftsgesellschaften in Repatriierungsprozesse miteinbezogen werden können.

↓

Oktober 2022

Vernissage zur Veröffentlichung „Was weiß denn ich?“

Bei der Vernissage zur Veröffentlichung der Publikation Was weiß denn ich? – Erziehung, Bildung und Bildungsinstitutionen in antikolonialer Kritik haben Dr. Akiiki Babyesiza und Kamady Fofana ihre Gutachten nochmal detaillierter Vorgestellt und mit den Teilnehmenden diskutiert und besprochen. Die Machbarkeitsstudie von Kamady Fofana und Nadine Golly wurde hier zum ersten Mal vorgestelltm Gespräch mit den Teilnehmenden die Marbachkeitsstudie zu verpflichtenden rassismuskritischen Modulen in der universitären Lehrkräfteausbildung vorgestellt und diskutiert.

↓

September 2022

Decolonize University!

Decolonize University hat das Ziel, Dekolonialisierungsprozesse in wissenschaftlichen Kontexten zu unterstützen. Dabei sollen alternative und dekoloniale Konzepte erarbeitet und deren Ergebnisse implementiert werden.

Am 26. September fand der zweite Fachtag der Decolonize University statt. Der Fachtag richtete sich an entwicklungspolitisch aktive Akteur*innen (People of African Descend – PAD; Black, Indigenous, People of Color – BIPoC) von Universitäten, Vertreter*innen der Verwaltung, Politiker*innen und Staatssekretär*innen sowie die kritische Zivilgesellschaft. Nach einer Einführung in das komplexe und facettenreiche Thema mit diversen Perspektiven folgte ein Gespräch zum Thema Kolonialität und Universität. Abgeschlossen wurde der Fachtag mit einem Panel zu der Frage „Wie kann dekoloniale Universität in Berlin aussehen?“.

↓

Juni 2022

Decolonize University 1.0 – Kick-off

Am 12. Juni fand das Kick-off der Decolonize University statt. Die Veranstaltung entstand in Zusammenarbeit von EmpA (Antirassismus und Empowerment an der Alice Salomon Hochschule Berlin) und dem Bündnis Decolonize Berlin. Die Erziehungswissenschaftlerin und Geschlechterforscherin Prof. Dr. Maisha M. Auma leitete die Einführungsveranstaltung. Im Anschluss kamen unterschiedliche Sprecher*innen von PAD- und BIPoC-Studienbewegungen aus unterschiedlichen deutschen Städten zu Wort. Vorgestellt wurden Visionen für Dekolonialisierungsbewegungen in der deutschen Hochschul- und Wissenschaftslandschaft.

↓

Mai 2022

Strategietag

Auf dem Strategietag am 15. Mai 2022 berichteten das Bündnis, der Verein sowie die Koordinierungsstelle von Decolonize Berlin über ihre Fortschritte und kommunizierten ihre weiteren Ziele und Strategien.

Projekte sowie Events, die zur Umsetzung der Maßnahmen und Forderungen des Partizipationsprozesses notwendig sind, wurden geplant. Darunter fallen das Amo Fest, ein bundesweites Netzwerktreffen von NGOs, die Spreeufer-Ausstellung, Publikation zu Straßennamen, Decolonize University und viele mehr.

↓

März 2022

Parlamentarisches Frühstück

Bei dem digitalen parlamentarischen Frühstück am 3. März 2022 präsentierte die Koordinationsstelle von Decolonize Berlin e. V. ihren Jahresbericht und diskutierte mit Senatsabgeordneten über die Umsetzung der Maßnahmen. Ein Ausblick rundete das Treffen ab.

↓

März 2022

„Human Remains”-Pressekonferenz – We want them back!

Die Online-Pressekonferenz zur Veröffentlichung der Publikation „Wissenschaftliches Gutachten zum Bestand menschlicher Überreste/Human Remains aus kolonialen Kontexten in Berlin“ sowie des CERD-Parallelberichts fand am 1. März 2022 statt. Dazu eingeladen haben die Koordinierungsstelle von Decolonize Berlin, das European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) sowie Berlin Postkolonial.

↓

Oktober 2021

Fachtag: Koloniale Vergangenheiten – antikoloniale Widerstände – dekoloniale Zukünfte?

Bei dem von der Koordinierungsstelle veranstalteten Fachtag am 7. Oktober 2021 stand die „koloniale Kontinuität“ im Vordergrund. Eingeleitet wurde die Tagung mit einer Gedankensammlung zur Thematik, es folgte ein zivilgesellschaftliches Perspektivengespräch. Die Teilnehmenden hatten so die Möglichkeit, die nächsten Schritte zur Bearbeitung der Kolonialvergangenheit zu diskutieren. Dabei wurde die Notwendigkeit für strukturelle und institutionelle Veränderungen deutlich.

↓

August 2021

Online-Veranstaltung: Mehr Schein als Sein? Grenzen des fairen Handelns

Während der Veranstaltung „Mehr Schein als Sein?“ wurde darüber diskutiert, welche kolonialen Wirksamkeiten heute Einfluss auf das derzeitige globale Wirtschaftssystem haben. Die leitende Frage dabei war, ob fairer Handel diese kolonialen Strukturen aufbrechen kann, welche Ziele hinter dem Konzept stehen und wie sozial gerecht der faire Handel wirklich ist.

↓

September 2020

Zukunftskonferenz: Gemeinsam Berlin dekolonisieren!

Bei der zweitägigen Zukunftskonferenz am 15. und 16. September 2020 in Berlin, die analog und digital stattfand, wurde die für große Gruppen geeignete Diskussionsmethode World-Café angewendet. In den Themenbereichen Wissenschaft, Bildung, Kunst und Kultur, Erinnerung und Erzählung sowie Stadtgesellschaft und kommunale internationale Zusammenarbeit wurden dabei weitere konkrete Maßnahmen und Forderungen für das gesamtstädtische Konzept erarbeitet. Darüber hinaus wurde der Austausch der Teilnehmenden durch Paneldiskussionen mit Vertreter*innen aus der Politik und der Zivilgesellschaft vertieft. Hier wurde gemeinsam über die Chancen und Herausforderungen für das gesamtstädtische Konzept zur Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit Berlins aus den verschiedenen Perspektiven diskutiert, zudem wurden Möglichkeiten erörtert, wie das Wissen der Community und der People of African Descent (PAD) sowie zivilgesellschaftliche Perspektiven noch stärker in der Mehrheitsgesellschaft, in der Verwaltung und in der Politik verankert werden können. Auch die konkrete Umsetzung der Perspektive einer dekolonialen Stadt stand im Fokus der Veranstaltung.

↓

August 2020

Zivilgesellschaftliches Open Space: Black Power. White Sharing. Was heißt „Berlin gemeinsam dekolonisieren“?

Vom 8. bis zum 9. August 2020 tauschten sich rund 40 Personen über unterschiedliche Aspekte von Dekolonialisierung aus. In diesem selbstorganisierten Format gestalteten die Teilnehmenden die Tagesordnung. Aktivist*innen und Vertreter*innen aus der Zivilgesellschaft diskutierten über die Notwendigkeit der Anerkennung des Völkermords an den OvaHerero und Nama sowie über Erinnerungskonzepte, die Rolle der Medien und Ansatzpunkte im Bereich der (außer-)schulischen Bildung sowie Ressourcen-Sharing. Die Ergebnisse flossen in die Vorbereitung der Zukunftskonferenz im September 2020 ein.

↓

Juni 2020

Strategietag

Auf dem Strategietag am 14. Juni 2020 tauschten sich Aktivist*innen und Vertreter*innen Schwarzer, diasporischer, postkolonialer und entwicklungspolitischer Gruppen und Vereine über Dekolonialisierungsprozesse aus und formulierten zwei handlungsleitende Kriterien für den Beteiligungsprozess:

- 1. Maßnahmen werden in einem partizipativen Prozess mit der Zivilgesellschaft und insbesondere mit Schwarzen, afrodiasporisch und migrantischen Gruppen erarbeitet.

- 2. Maßnahmen werden im Bewusstsein eines bereits jahrelang andauernden antikolonialen Widerstands in den ehemaligen Kolonien und in Deutschland erarbeitet.

Die Koordinierungsstelle hat zum Ziel, in engem Kontakt zur Zivilgesellschaft dekoloniale Veränderungsprozesse mitzugestalten und zu fördern. Der enge Austausch mit Betroffenengruppen muss Grundlage jeder Legitimation in diesem Feld sein.

↓

Januar 2020

Kick-off-Veranstaltung für ein gesamtstädtisches Aufarbeitungskonzept zu Berlins kolonialer Vergangenheit

Der offizielle Startschuss für das Projekt erfolgte mit einem Event am 15. Januar 2020, auf dem die Ziele und das Vorgehen der Koordinierungsstelle vorgestellt wurden. Ziel des Konzepts ist es, Anstöße für Dekolonialisierungsprozesse zu geben und konkrete Maßnahmen zu entwickeln, die auf Bezirks- und Landesebene umgesetzt werden können. Bei der Veranstaltung diskutierten Vertreter*innen aus Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft gemeinsam die ersten inhaltlichen Eckpunkte und erarbeiteten in drei Arbeitsgruppen erste Ideen und Anknüpfungspunkte für die Bereiche Bildung, Wissenschaft, Kunst, Kultur, Erinnerung und Erzählung sowie Stadtgesellschaft und Gerechtigkeit.

↓

August 2019

Beschluss des Berliner Abgeordnetenhauses: Berlin übernimmt Verantwortung für seine koloniale Vergangenheit

Das Berliner Abgeordnetenhaus beschließt die Entwicklung eines gesamtstädtischen Aufarbeitungs- und Erinnerungskonzepts zur Geschichte und den Folgen des Kolonialismus in Berlin. Von der Berliner Landesstelle für Entwicklungszusammenarbeit (LEZ) in der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe wurden für 2020/21 jährlich 250.000 Euro für die Koordinierungsstelle bei Decolonize Berlin e. V. zur Verfügung gestellt. Mit diesen Mitteln hat die Koordinierungsstelle die Partizipation aller beteiligten Akteur*innen aus Politik, Verwaltung, Zivilgesellschaft und städtischen Institutionen für die Erarbeitung des Konzeptes organisiert.

Publikationen

April 2024

Dekoloniale Rechtswissenschaft und -praxis

In diesem Sammelband stehen die Perspektiven von Rechtswissenschaftler:innen of African Descent und aus der BIPoC-Community im Fokus, um koloniale Kontinuitäten in Rechtswissenschaft und -praxis kritisch zu betrachten. Mit Schwerpunkt auf der deutschen Kolonialgeschichte analysieren die Autor:innen die fortdauernden Auswirkungen kolonial geprägter Strukturen im modernen (Völker-)Recht. Damit gehen kritische Machtanalysen und die Frage nach den Diskrepanzen zwischen antihegemonialer Rechtstheorie und Rechtspraxis einher. Diese Perspektive bietet nicht nur eine facettenreiche Auseinandersetzung mit historischen Unrechtsstrukturen, sondern greift auch aktuelle Herausforderungen auf. Der Sammelband soll als wissenschaftliche Intervention und Anregung für Rechtswissenschaftler:innen sowie Aktivist:innen dienen, sich kritisch mit der Thematik auseinanderzusetzen.

Januar 2024

Jahresbericht 2023

Vor mittlerweile vier Jahren hat das Berliner Abgeordnetenhaus die Entwicklung eines gesamtstädtischen Aufarbeitungs- und Erinnerungskonzepts zur Geschichte und den Folgen des Kolonialismus beschlossen (Drucksache 18/1788). In der Zwischenzeit ist viel passiert – sowohl in der Umsetzung des spezifischen Auftrags, als auch in gesamtgesellschaftlichen Diskursen und Debatten.

In unserem Jahresbericht 2023 werfen wir daher einen Blick zurück auf die bisherige Arbeit und die Fortschritte, die wir gemeinsam rund um das Thema Dekolonisierung erzielen konnten. Wir möchten auch dazu beitragen, das Bewusstsein für die koloniale Vergangenheit zu schärfen und eine aktive Auseinandersetzung mit ihr zu fördern und koloniale Wirkungen in der Gegenwart strukturell zu bekämpfen. Der Bericht gibt Einblicke in Aktivitäten, Diskussionen und Ansätze zur Umsetzung politischer Forderungen und Maßnahmen.

Wir wünschen Euch und Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit. Denn es gibt noch viel zu tun!

Januar 2023

Jahresbericht 2022

Auch in 2022 stellt die Koordinierungsstelle zum Jahresende ihre Aktivitäten und Bemühungen in Form eines Jahresberichts vor.

Als Plattform und Schnittstelle war es die Bestrebung der Koordinierungsstelle, Aktivist:innen, Akteur:innen und Institutionen miteinander zu vernetzen und einen fruchtbaren Austausch zu für sie relevanten Themen zu ermöglichen.

Immer ausgehend von dem Maßnahmenkatalog, welcher im ersten Projektjahr erarbeitet wurde, konnten wir Interessierte und Engagierte mit unterschiedlichen Institutionen und der Berliner Verwaltung in der Zusammenarbeit begleiten.

Wir freuen uns ebenfalls auf die Zusammenarbeit im kommenden Jahr und wünschen eine informative und angenehme Lektüre.

Februar 2022

We want them back!

Wissenschaftliches Gutachten zum Bestand menschlicher Überreste/Human Remains aus kolonialen Kontexten in Berlin

Der Fokus der Publikation liegt auf der Bestandsaufnahme der Ethnologin und Provenienzforscherin Isabelle Reimann. Sie hat die aktuelle Zahl eruiert sowie den Forschungsstand zu menschlichen Überresten zusammengestellt. Es wird aufgezeigt, dass allein in Berlins Museen und Hochschulen Gebeine von mehr als 9.458 Menschen liegen. Die Rückgabe dieser „ancestral human remains“ (= menschliche Überreste der Ahnen) nimmt eine besondere Stellung bei den Schadensersatz- und Reparationsforderungen ein. Gerade deshalb braucht es verlässliche Informationen über deren Bestand. Jedoch existiert bislang keine bundesweit zugängliche Bestandsliste von menschlichen Gebeinen aus kolonialen Kontexten. Das Gutachten geht auch auf die Entstehung der Berliner Sammlungen ein. Dabei werden Fragen aufgeworfen über den ethnischen Umgang mit den menschlichen Gebeinen in den Sammlungen, was zugleich einen wichtigen Beitrag zum bundesdeutschen und internationalen Diskurs darstellt.

Der CERD-Parallelbericht ergänzt das wissenschaftliche Gutachten zum Bestand der menschlichen Überreste. Mit dem Fokus auf rechtliche Aspekte unterstreicht der Bericht den rassistisch diskriminierenden Umgang mit den menschlichen Gebeinen. Demnach verstößt die Bundesrepublik Deutschland gegen das internationale Übereinkommen der UN, jede Form von Rassendiskriminierung zu beseitigen. Grundlegend sind hier die Grund- und Menschenrechte, welche die postmortale Menschenwürde einbeziehen.

Juni 2022

Was weiß denn ich? Erziehung, Bildung und Bildungsinstitutionen in antikolonialer Kritik – Drei Gutachten

Mit Bezug auf das Berliner Bildungssystem und seine (De-)Kolonialität beauftragte die Koordinierungsstelle unabhängige Gutachten. Die vorliegende Publikation fasst diese drei wissenschaftlichen Gutachten von Prof. Dr. Maisha M. Auma, Kamady Fofana und Nadine Golly sowie Dr. Akiiki Babyesiza zusammen.

Die Gutachten beleuchten Einrichtungen des Bildungssystems hinsichtlich der Aufarbeitung des deutschen Kolonialismus und dessen Kontinuität und benennen erste notwendige Schritte zur kritischen Aufarbeitung.

Februar 2022

Gutachten in Form einer Machbarkeitsstudie zu verpflichtenden rassismuskritischen Modulen in der universitären Lehrkräfteausbildung an Berliner Hochschulen

Kamady Fofana und Nadine Golly gehen in ihrem Gutachten auf rassistische Diskriminierung in Schulen sowie deren schwerwiegende Folgen für die Betroffenen ein. Es handelt sich bei diesem Gutachten um eine Rassismuskritik. Dabei gehen Fofana und Golly davon aus, dass Rassismus ein Strukturierungsmerkmal unserer Gesellschaft ist, sodass sich kein Individuum und keine Institution als rassismusfrei bezeichnen kann.

Es handelt sich hierbei um eines von drei Gutachten, die in der Publikation „Was weiß denn ich?“erschienen sind.

Mai 2021

Die dekoloniale Qualität des Berliner Bildungsprogramms für Kitas und Kindertagespflege (BBP)

Prof. Dr. Maisha M. Aumas Gutachten konzentriert sich auf die dekolonial orientierte Einschätzung des Berliner Bildungsprogramms für Kitas und Kindertagespflege und untersucht dabei intersektional rassismuskritische Rückstände innerhalb des Bildungsprogramms. Wichtig ist dabei die Erkenntnis, dass Diskriminierungen, Marginalisierungen und Exklusionen nie separiert und an nur einer Stelle auftreten. Sprich: Kolonial und rassistisch geprägte Normen, Abwertungen und Exklusionen lassen sich erst nachvollziehen, wenn sie intersektional, also als miteinander verzahnt, erfasst werden.

Es handelt sich hierbei um eines von drei Gutachten, die in der Publikation „Was weiß denn ich?“erschienen sind.

Mai 2021

Die koloniale Vergangenheit von Institutionen und Akteur:innen der Berliner Hochschul- und Wissenschaftslandschaft

Hierbei handelt es sich um eine systematische Bestandsaufnahme von Prof. Dr. Akiiki Babyesiza. Die Hochschulberaterin beleuchtet im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie die kolonialen Bezüge der Wissenschaft und ihre verflochtene Beziehung zur Politik und Gesellschaft.

Es handelt sich hierbei um eines von drei Gutachten, die in der Publikation „Was weiß denn ich?“erschienen sind.

2021

Jahresbericht 2021

In diesem Jahresbericht fassen wir die Ergebnisse des Partizipationsprozesses für ein gesamtstädtisches Konzept zur Aufarbeitung Berlins kolonialer Vergangenheit zusammen.

Die Maßnahmen bauen auf den Forderungen und Erfahrungen der Betroffenen auf, die sich seit Jahr- hunderten gegen koloniale Unterdrückung auflehnen und zeigen, wie zu einer Vergangenheitsbewältigung der kolonialen Vergangenheit Berlins beigetragen werden kann.

Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit allen Beteiligten und wünschen Ihnen und Euch eine aufschlussreiche Lektüre.

2021

Zwischenbericht 2020

In diesem Zwischenbericht fassen wir die ersten Ergebnisse des Beteiligungsprozesses für ein gesamtstädtisches Konzept zur Aufarbeitung Berlins kolonialer Vergangenheit zusammen. Die genannten Maßnahmen bauen auf den Erfahrungen und Forderungen der Betroffenen auf, die seit Jahrhunderten auf lokaler und globaler Ebene gegen Fremdherrschaft und Unterdrückung kämpfen.

Koloniale Kontinuitäten zeigen sich vor allem in institutionellem und strukturellem Rassismus, sozialer Ungleichheit und wirtschaftlicher Ausbeutung. Wie tief diese in der Gesellschaft verankert sind, wird in dieser Broschüre anhand von vier Teilbereichen dargestellt: Bildung und Wissenschaft, Kunst und Kultur, Erinnerung und Stadtgesellschaft sowie kommunale internationale Zusammenarbeit. Dabei wird verdeutlicht, dass die Politik auf jeder Entscheidungsebene einen Beitrag dazu leisten kann, in kolonialer Tradition stehende Diskriminierungen zu beseitigen.

Neben den ersten konkreten Forderungen und Maßnahmen, haben acht Autor*innen und Interviewpartner*innen antikolonialen Widerstand und notwendige Aspekte von Dekolonisierungsprozessen beleuchtet.